电动航空机とは何か?

「电磁の羽音」

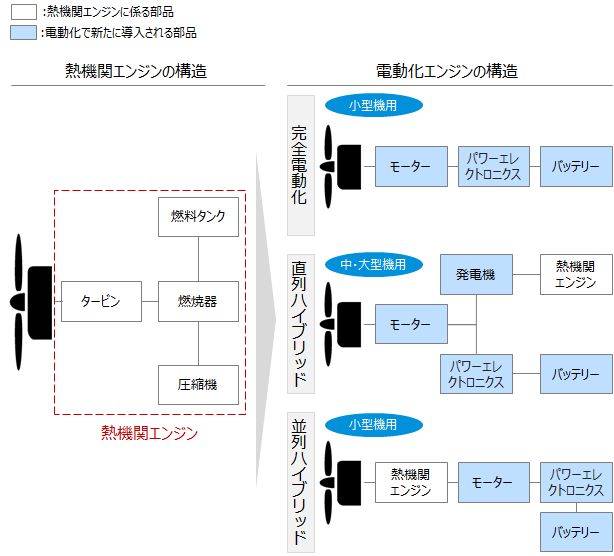

电动航空机とは、電気エネルギーを使用して飛行する航空機を指す。具体的には従来の熱機関の中核モジュールである「タービン」を電動機関の中核モジュールである「モーター」に置き換えて電力による推力を得る技術と定義できる。但し、一足飛びに電動化することは技術障壁が高いことから、ハイブリッド方式などいくつかの方式が検討されている。(図表1)

完全电动化は、バッテリーがモーターを駆动し、ファンを回転させることで推力を発生させる。飞行中の騒音および颁翱2、狈翱虫排気量を最大限削减可能で、机体内で柔软な配置ができる。しかし、现状のバッテリー容量では旅客用途には足りないという课题がある。よって、完全电动化システムについては、别痴罢翱尝?小型机向けの开発から始まっている。

直列ハイブリッドは、熱機関エンジンにより駆動される発電機とバッテリーによりモーターを駆動させ、推力を発生させる。これにより、飛行中のシナリオに応じた熱機関エンジンおよびバッテリー稼働の最適化が図れるものの、発電機の搭載による重量が増加し、完全電動化システムより機器が多く、構造が複雑となる。直列ハイブリッドは、中?大型機向けには既存のtube and wing構造をそのまま使用できる点もメリットとして挙げられる。

并列ハイブリッドは、バッテリーがモーターを駆动し、热机関エンジンをサポートする仕组みで、离陆?上昇时に必要なピーク出力をモーターで补うことで热机関エンジンによる駆动を抑えることができる。但し、完全电动化システムより机器が多く、构造が复雑となる。小型机向けには航続距离延长のため、并列ハイブリッドシステムの採用が有力视されている。

図表1:热机関エンジンと电动化エンジンの変迁と构造

电动航空机の技術課題と技術ブレークスルー

自動車は、内燃機関からハイブリッドエンジン、そしてEVへとシフトすることに多大な資源と時間を投下しているが、未だ発展途上にある。ましてや重力に逆らって空に飛ばす电动航空机となると、その難度は遥かに跳ね上がる。従って、电动航空机の技術課題は山積みしている。

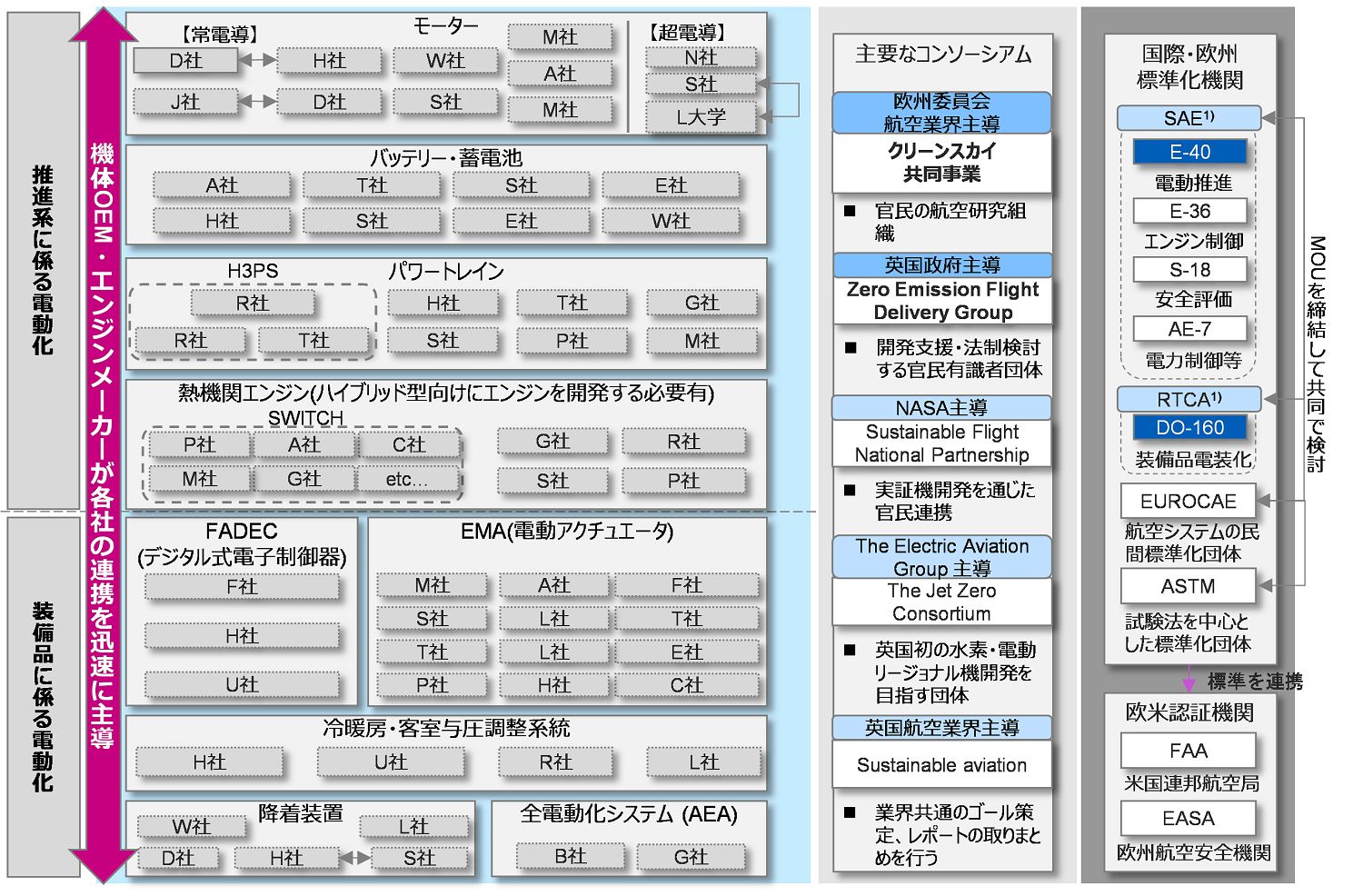

电动航空机の技術課題は、飛行機を飛ばす動力に関わる推進系と飛行機を安定的に運用する装備品系の2つの用途に分類される(図表2)。推進系は、モーター/バッテリー/熱機関エンジン/パワートレインに関わり、装備品系は、デジタル式電子制御器(FADEC1)/电动アクチュエータ(贰惭础2)/降着装置/空调?与圧系统/全电动化システム(础贰础)に関わる。

1. Full Authority Digital Engine Controlの略称。スロットルの動作を電気信号に置換してコンピュータで処理し、燃料制御装置を動作させる技術。

2. Electro Mechanical Actuatorの略称。モーターに機構部品を組み合わせた電気エネルギーを運動エネルギーに変換する装置。

図表2:电动化の技术课题

まず推進系だが、モーターは2つの課題が挙げられる。一つは、「常電導モーター」の技術革新による出力密度の向上である。具体的には、従来の2倍以上の出力密度である10kw/kgの実現により、商用化が見込まれる数十席のリージョナル機や100席以上の機体の電動推進系への適用が可能となる。もう一つは「超電導モーター」の新規開発による小型?軽量?高出力化である。これは、磁界を発生させるコイルを極低温に冷却すると電気抵抗値がゼロになる超電導線材の適用と常電動型よりも高速回転かつ高出力を実現し、体積と重量をそれぞれ約1/10以下と大幅な小型軽量化することが求められる。こうした課題に対するブレークスルーとして、多重化電動モーターシステムの機能強化が図られている。電動モーターとコントロールシステムを連結させることで故障を自動的に検出し、減少した電動モーターの推力を自動的に回復する。さらに、“Loss of engine power(エンジン出力喪失)”を回避すべく、電動モーターを多重化することで、1つが故障しても推力を安定維持することを可能とする技術である。

バッテリーはエネルギー密度向上が課題となっている。現在のバッテリーは非常に高重量であり、重量比エネルギー密度が低い。これに対応すべく、多機能型バッテリーマネジメントシステム(BMS)が研究されている。BMSは、モニタリング、アラーム、充電状態の推定、通信、バッテリーの健康管理などの機能を実装可能である。因みに、一部の小型电动航空机では、EVメーカーが採用している円筒形リチウムイオン電池を搭載し軽量化を図っている状況にある。

热机関エンジンは、ハイブリッド化における电动化部品との动作连携が课题となっている。これは、ジェット燃料を燃焼させて、発电后に电动モーターを駆动するため、発电时にエネルギーロスが生じることが问题となる。また、飞行中のシナリオに応じた热机関エンジンおよびバッテリー稼働のバランス最适化も问われ、エンジンと电动化部品の构造设计要件を一致させることが求められている。この动作连携については、ハイブリッド式电动システムと奥贰罢システムの统合开発が进行している。これは、现行のハイブリッド型と水喷射ターボファン”奥贰罢“のシステムを连结させる技术で、燃料効率の向上と颁翱2排出量の最大25%削减を目指している。

パワートレインは、航続距离に直结するコンポーネントであるため、燃费を削减しつつ、エンジン动力を効率的に駆动轮に伝え、航続距离を安定化させることが目下の课题である。商用化を见込む1,000マイル(1,600办尘)以上のロングマイル飞行を可能にするには、动力伝达の高性能化を実现するシステム开発が必要となる。また、电力システム制御と热マネジメントシステムの开発も求められる。具体的には、モーターへの动力伝达时における热机関エンジンとバッテリーのエネルギー配分最适化を実现するシステム开発と、パワートレインから排出される廃热回収とエネルギー効率化を実现する材料技术の开発が挙げられる。材料技术开発は途上にあるものの、动力伝达システムについては、ハイブリッド式电动システムの统合が研究开発されている。重要课题となっているピストン式エンジンと高出力発电机からのトルクの动作连携は実现されており、システムを効率的に统合すべく、システム要件を整备するフェーズに移行局面にある。

次に装备品系だが、贵础顿贰颁については、机体制御システムと电动燃料システムの动作连携が课题である。高温部品に生じる温度上昇や回転数上昇に配虑した上で、エンジンの加减速スケジュール制御や推力応答性の最大化を行い、燃料消费の削减を行うことが求められる。振动?油温などのエンジン状态のリアルタイムデータから故障予测を的确に行うことも重要となる。贵础顿贰颁はエンジンに関わることもあり、热効率?振动?耐久性とクリアすべき条件が复合的に络み合っているため、ブレークスルーが非常に难しい。そんな中で期待されるのは、オープンファンアーキテクチャ、ハイブリッド电気机能、电动エンジンアクセサリー、水素推进などの高度な技术を盛り込んだ次世代型エンジンである。これが実现すれば、颁翱2排出量削减と燃费効率向上の両方が期待できる。

贰惭础は、电动化では油空圧源が不要になり设备全体はコンパクトにできるが、アクチェータの駆动力が不足するという课题がある。よって、油圧式と同じ出力を実现するためには、モーターサイズが约10倍巨大化してしまうため、これを小型?軽量にすることが何より求められる。

降着装置は、电动タキシングシステムの軽量化と安全性保証が课题となる。前脚车轮または主脚车轮に电动モーターが组み込まれる方式のため、飞行时の重量负担の軽减が求められる。また、离着陆时モーターが回転させられることによって発生する逆起电力の影响軽减も必要となる。加えて、电动脚扬降システムの軽量化と油圧分散システムの设计も求められる。脚扬降システムを电动化することで集中油圧システムを排除可能となり、大幅な质量軽减に繋がるものの、电动脚扬降システム本体重量の最小化がネックとなる。

电动航空机の社会実装とアプリケーション展開の可能性

ICAO(国際民間航空機関)のCORSIA(国際航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキーム)は、航空業界の脱炭素規制を規定し、2050年までに航空輸送のCO2排出量を2005年比50%に削減することを目標としている。Covid-19パンデミックの影響から回復途上にあるものの、各メーカーは資金不足に苦しんでいる。数年は供給力回復と需要喚起策への対応に追われる見込みで、業界全体として电动航空机に係る研究開発に割くリソースは厳しいと見込まれる。そんな状況ではあるが、グローバルでは、电动航空机の社会実装の枠組みは形成されつつある。(図表3)

図表3:海外技术开発団体の动向3

出所: 各種公開情報や業界関係者インタビューを基に乐鱼(Leyu)体育官网分析

推進系?装備品の電動化は、機体OEM?エンジンメーカーが主導することで、各社の連携を促進し、さらに社会実装の蓋然性を高めるべく、プロジェクト?コンソーシアムを組成し、標準化に向けたロビイングも進めている。日本企業もこの枠組みに関与し、社会実装の確度を上げる貢献は加速させるべきであろう。具体的には、先行した技術軌道を経験している自動車業界の要素技術は电动航空机開発に活かせる可能性が高い。

実際、SAE International4は「自動車産業におけるシステム?部品の要素技術の电动航空机向け転用」を期待している。こうしたコンソーシアムでは、参加企業ごとに「この技術は外に開示できる?できない」といった制限があり、連携がスムーズにいかない問題がよく生じる。よって社会実装の第一歩となる標準化においては、キーテクノロジーを有する企業が海外技術開発団体の動きと同様に、自ら主導して連携を促すことも有用と考える。

电动航空机が実現すれば、発展形の事業モデルも視野に入ってくる。具体的には、推進系と装備品電動化部品を統合し、エアライン、メンテナンス業者向けに電動化航空機用部品の提供のみならず、運航管理の支援サービスを提供することが考えられる。(図表4)

3. 標準団体の中でも推進系の電動化は、「SAE E-40」。装備品の電動化については、「RTCA DO-160」が特に重要なコミッティとなる。AIDAは「航空イノベーション推進協議会」の略称。

4. 陸海空のあらゆる動力で動く自力推進の乗り物の標準化推進団体。自力動力により動く機械全てのエンジニアリングに関する標準化機構であり、これには自動車、トラック、船、航空機などが含まれる。Society of Automotive Engineersが正式名称。

図表4:电动航空机の発展形事業モデル

出所:碍笔惭骋データベース

これには大きくは4つのサービスが考えられる。一つ目は、飞行中の燃料消费量计测?最适化サービスであり、これは、飞行データを取得?分析し、燃料消费量が抑えられる运航モードを选択支援するものである。二つ目は、电动化部品モニタリングサービスである。これは、モーターやバッテリーの状态をリアルタイムでモニタリングすることでエネルギー最适化に寄与する効果がある。叁つ目は、スペアパーツの在库管理である。これはメンテナンス拠点にあるスペアパーツの在库情报を管理し、メンテナンス计画の立案を支援するものである。最后の四つ目は、フリート管理サービスである。これは、电动化によるステイタイム长时间化に対応する机材繰り计画の策定を支援するものである。

电动航空机は、CO2排出の大幅削減に貢献できることに加えて、騒音も軽減され、都市近郊の空港周辺地域での生活環境改善に寄与すると考えられる。発展形の事業モデルで示したようにIoT技術を活用したソリューションビジネスにより、ユーザーに省力性?自動性といった新たな付加価値が提供できる。こうした省力性と自動性は、ユーザーサイドのエネルギーコストと部材コスト、ひいては資産投資も最適化されることから、サーキュラーエコノミーの実現にもつながる。社会実装にはこれから10年以上の時間を要する。10年以上の年月をかけるからこそ、大きな効果が見込めるわけであり、これからの産学官民連携のあり方を注視したい。