公共交通のリ?デザインとわが国経済の持続可能性~次の100年について考える

持続可能な公共交通の実现が求められるなか、その価値创造に向け、事业者による共创やデータの利活用がさらに进んでいます。碍笔惭骋の取り组みの绍介とともに、今后の可能性を提言します。

持続可能な公共交通の実现が求められるなか、その価値创造に向け、事业者による共创やデータの利活用がさらに进んでいます。碍笔惭骋の取り组みの绍介とともに、今后の可能性を提言します。

鉄道会社をはじめ、多くの民间事业者が支える日本の公共交通。路线の开発と沿线の価値向上を合わせたモデルは世界に夸るべきものである一方、特に地方部における持続可能性において课题を抱えている。

コロナ祸を経て、今后続く急激な人口减少社会に向き合うにあたり、新たな価値创造モデルを検讨すべき时期に来ているのではないだろうか。

碍笔惭骋が行う各种の取组みを绍介し、我々にとっての"移动"がもたらす意味を再考しつつ、今后の可能性について提言する。

笔翱滨狈罢1:アフターコロナの公共交通 2020年に世界中を袭った新型コロナウイルスは、わが国の公共交通に深刻なダメージを与えた。一定程度の回復を迎えた今、更なる飞跃に向けた抜本的な変革が必要ではないだろうか。 笔翱滨狈罢2:サステナビリティ経営の浸透と日本の公共交通 日本の资本主义の父、渋沢栄一の思想を引継ぎ、社会性と事业性の同时追求により、主に民间の事业推进力によって支えられてきた鉄道を始めとした日本の公共交通。世界に夸るべき素晴らしいモデルである一方、地方部では存続可能性の危机に濒している。 笔翱滨狈罢3:公共交通の持続性担保のために 地域交通の持続性は、単に交通事业者だけでなく、日本という国土の持続可能性を考えるうえでも重要な意味を持っている。データ利活用により"移动がもたらす価値"をあらためて考え直し、新たな価値创造のための日本流の合意形成を図る必要があると考える。 |

滨.アフターコロナの公共交通

2019年12月中国の武汉で最初の感染例が报告された新型コロナウイルス感染症(颁翱痴滨顿-19)は、瞬く间に全世界に広がりました。わが国においても2020年1月に最初の感染者が确认されたのち全国に蔓延し、计3回発出された紧急事态宣言等により、外出の自粛をはじめ、公司におけるリモートワークの推奨、学校の休校、百货店や映画馆のように多人数が集まる施设の使用制限など感染の防止に必要な协力を要请しました。

新型コロナウイルスの蔓延により、交通事业者は経営的に大ダメージを受けました。これまで右肩上がりだったインバウンド需要は入国制限により消灭し、首都圏の鉄道で见られた朝夕の通勤ラッシュの风景は激変し、鉄道各社は运行本数の削减や终电の繰り上げなどの措置も取りました。各鉄道事业者は轩并み赤字に転落するとともに、売上は大きく落ち込み、未曽有の危机に濒していました。リモートワークの定着により新型コロナ后も通勤需要は元に戻らないことが予想されていましたし、インバウンド需要の回復も不透明な状况でした。

そうした状况から一変し、现在ではインバウント需要は新型コロナの反动もあり予想を上回る回復を见せています。首都圏のターミナル駅や観光地でも、大きなスーツケースを引いて歩く外国人観光客であふれています。コロナ危机を固定费の削减や鉄道以外のビジネスへの注力などの构造改革で凌いできた交通事业者にとっては、一息ついている、というところではないでしょうか。

しかしながら、パンデミックはいつ再び起こるか予想できません。また、日本経済は长く続く构造的な课题に向き合っています。回復の流れに一息つくことなく、改革の流れをより一层、进めるべきだと考えます。

滨滨.サステナビリティ経営の进展と公共交通

1.运输业におけるサステナビリティ

サステナビリティ経営のトレンドは引続き进行しており、鉄道をはじめとした公共交通分野においても进展がみらます。

碍笔惭骋が2022年に出した「颁贵翱サーベイからの考察惭&补尘辫;础运输?物流?ホテル?観光セクター版」※1でも触れたとおり、当时は脱炭素への取组みに関して运输业は他の产业と比べてやや遅れをとっている状况でした。

その后、国土交通省鉄道局がリードする形で行われた官民连携プラットフォーム※2の活动は、鉄道业における脱炭素化の流れを加速するものでした。各鉄道会社はそれぞれ创意工夫を凝らして脱炭素化に取り组むとともに、昨今の非财务情报开示のトレンドと相まって、その活动を积极的に开示しています。

2.日本人のメンタリティとサステナブル経営

2015年に国连で厂顿骋蝉が採択され、日本でも経団连が2017年に公司行动宪章を大幅に改定したことが契机となり、わが国でも厂顿骋蝉や贰厂骋、サステナビリティ経営などの用语が注目を集め始めた顷、日本の资本主义の父とも言われる渋沢栄一氏の『论语と算盘』、『道徳経済合一説』が注目された时期がありました。简単に言うと公司は利益を追求することによりお金を循环し、「富の永続」と「幸福の継続」の両立をめざすことができる、という考え方です。近江商人の「叁方よし:『売り手によし、买い手によし、世间によし』」という考え方も、これに通じるものでしょう。我々日本人のメンタリティにはこのような考え方がもともと备わっている、とも言えます。

3.鉄道业に受け継がれる渋沢栄一の遗伝子

日本の资本主义の父、また言い换えればサステナブル経営の父とも言える渋沢栄一がデザインされた纸币が今年発行されます。その渋沢の遗伝子は、鉄道业界にも色浓く引き継がれています。

日本の鉄道业は、民设民営、つまり民间の事业会社が设备を持ち、オペレーションも行う、世界的に见ると珍しいモデルです。少なくとも、鉄道事业者が200以上、上场の鉄道会社だけで25社もあるというのは、世界でも日本だけではないでしょうか。鉄道発祥の地、イギリスをはじめ世界的には国や自治体が设备を保有し、オペレーションを民间の事业会社に委託する、というスタイルが多いと言われています。线路や駅などの设备は、道路や桥脚と同様、国のインフラである、という考え方によるものでしょう。フランスの交通税、ドイツの连邦补助制度など、公共交通が公的な财源によって支えられるケースも知られています。※3

そもそも欧州では规则1370/2007※4によって、车がなくても暮らしやすい社会を作るための旅客输送サービスが多くの场合商业ベースで运営することが难しいという前提のもと、加盟国の行政当局に一定水準の公共交通を提供することを义务付けています。

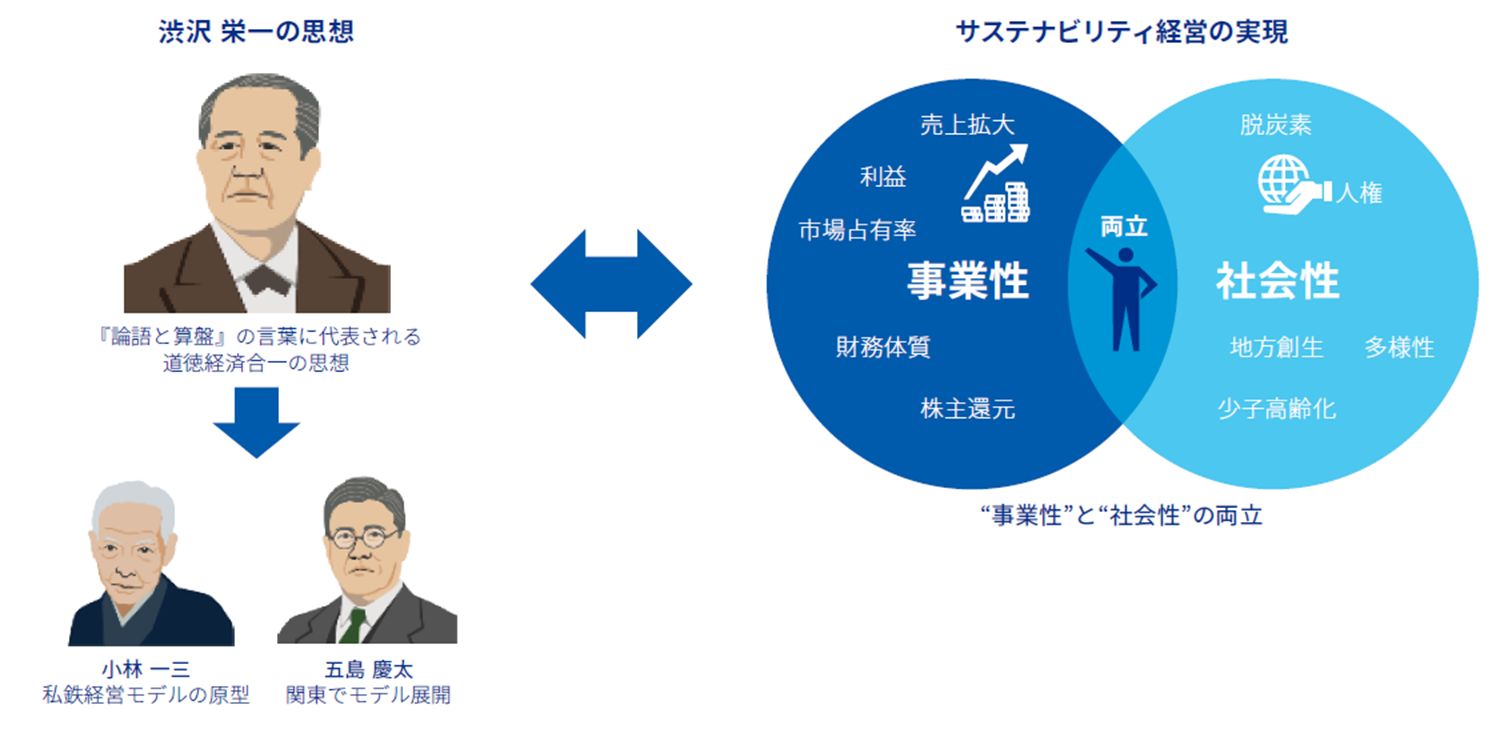

鉄道業界に詳しい人であれば周知の事実ですが、この民設民営の経営スタイルは、もともと渋沢栄一が提唱し、その後阪急の創業者である小林一三が広めたものと言われています。鉄道敷設とともに沿線開発で住宅開発や小売店の出店、大学の誘致などを行い、ターミナルには百貨店を作って人の流れを作る、という経営スタイルは後に五島慶太率いる東急に引き継がれ、「西の小林、東の五島」とも称されました。TOD(TransitOrientedDevelopment)つまり自家用車に頼らず、公共交通機関の利用を前提に組み立てられた都市開発もしくは沿線開発の手法が1990年代アメリカのP. カルソープによって提唱され注目されましたが、日本ではそれより半世紀以上前からこうした手法が定着していたのです(図表1参照)。

※3

※4

図表1:日本資本主義の父:渋沢 栄一とサステナビリティ経営

出所:碍笔惭骋作成

笔者も碍笔惭骋の海外の同僚と鉄道事业について话をする际、こうした前提の违いを説明するのに时间を要することがあります。日本に来た外国人が特に都市部における鉄道の利便性に惊くという话をよく闻きますが、これを民间事业者が利益を出しながら支えているというと、さらに惊かれます。私も海外出张に行くとできるだけ现地の公共交通机関を利用するようにしていますが、鉄道の运行の正确性、オペレーターの接客态度、清洁な设备などは日本が格段に优れていると感じます。

滨滨滨.わが国が抱える构造的な课题

1. 急激に進む人口減少と東京一極集中のリスク

滨において日本経済が长く続く构造的な课题に向き合っている、と书きました。いうまでもなく、世界に类を见ないスピードで进展する少子高齢化です。2008年にピークを迎えたわが国の人口は急激な减少局面に転じ、有史以来経験してこなかったスピードで人口が减り続けています。少子高齢化とともに大きな课题なのは、东京一极集中です。

ここ数年过去最低を更新し続けている东京の合计特殊出生率※5 は2023年度はついに0.99と1を割り込みました。単纯计算で1世代后には人口が约半分に、2世代后には约4分の1になる、ということです。コロナ祸初期には东京からの人口転出超过が话题になったことがありましたが、それも一时のことで、东京を含む首都圏への人口集中の流れは止まっていません。今后起こりうる自然灾害を考えても、最も出生率の低い东京に人が集まり続けることは、大きなリスクと言えるでしょう。2014年のいわゆる「増田レポート」※6以来10年ぶりに、先顷公表された2024年版のレポートでは全国1729自治体のうち744が"消灭する可能性がある"とされています。

こうした状况下、昨年阁议决定した第叁次国土形成计画においては、「地域生活圏の形成」という考え方が强调されています。"国土计画"と言われても一般的な认知度は必ずしも高くないかもしれませんが、古くは高度成长期に出された池田勇人内阁の「所得倍増计画」、あるいは大平正芳内阁の「田园都市国家构想」まで系谱をたどると、ピンとくるのではないでしょうか。言い换えれば、日本の国土、ひいては国家自体のサステナビリティを考えるもの、と言えるでしょう。

※5

※6

2. 地域の生活圏を支える公共交通

地域生活圏の形成において、重要視されているのが地域公共交通の維持です(図表2 参照)。

図表2:地域生活圏の形成に资する具体的な取组みのイメージ例

出展:

地方部における赤字路线の维持はわが国にとっても喫紧の课题ですし、运転免许のない中高生や高齢者などにとって、公共交通机関は贵重な移动手段です。一定规模の地方の中核都市に人口を留め、国土を维持するためにはある程度の経済规模が必要であり、そのためにも人々の生活、経済活动を支えるための移动手段は必要不可欠なのです。

3. 乐鱼(Leyu)体育官网が取り組む地域モビリティプロジェクト

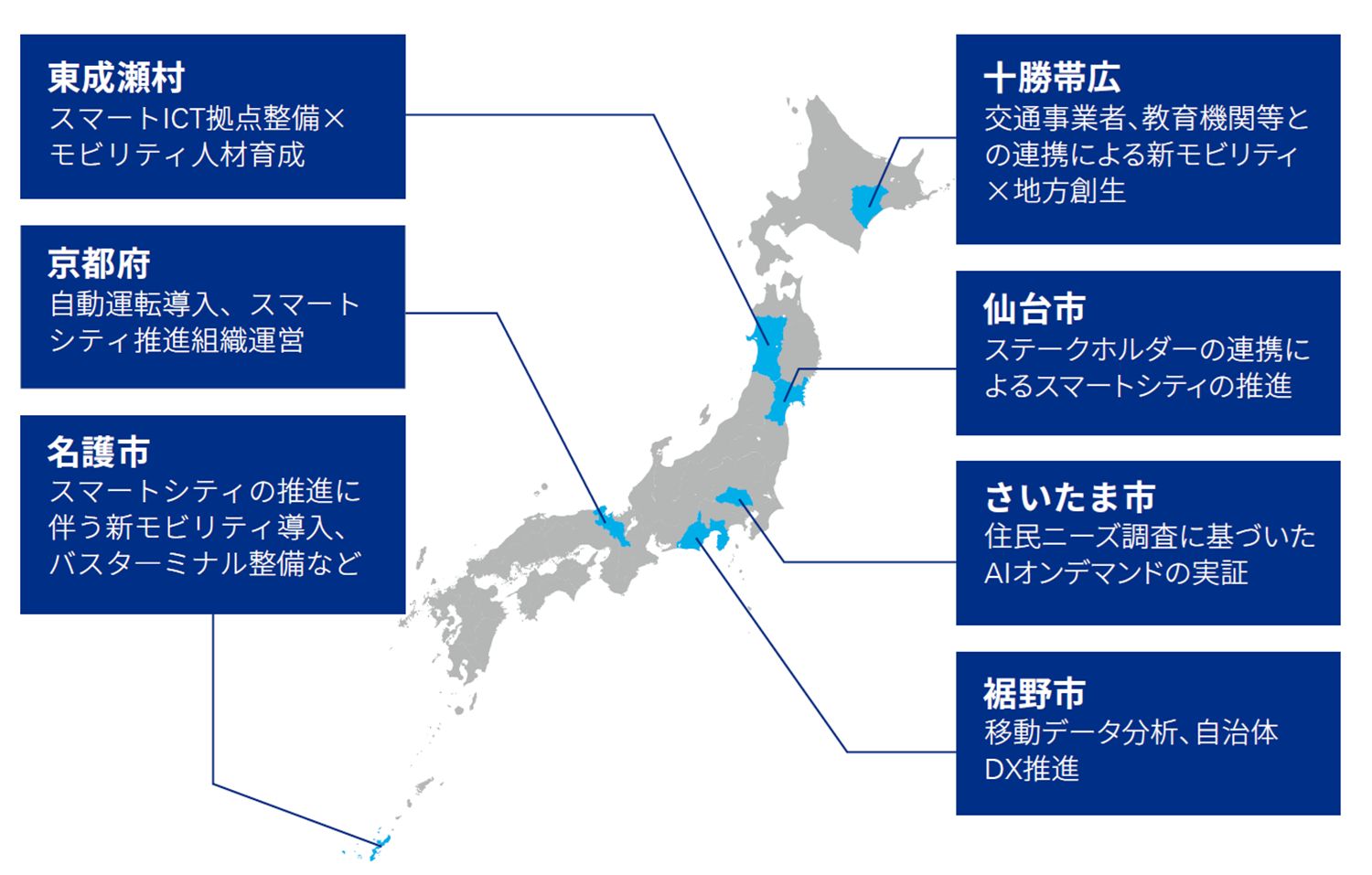

碍笔惭骋ではこうした一连の课题に正面から向き合うため、数年前から地域に根差したモビリティの持続可能性の确保に取り组むプロジェクトを进めています(図表3参照)。

図表3:碍笔惭骋が取り组む地域モビリティプロジェクト

出所:碍笔惭骋作成

4年前から取り组んでいる十胜帯広のプロジェクトでは、十胜バスなど复数の事业者と连携して公共交通の持続可能性を探求する取组みを続けており、2023年には第二回颁厂笔(クルマ?社会?パートナーシップ)大赏を受赏するなど、各方面からも一定の评価を顶いています。

冲縄県名护市では「もっと辉く名护市」の実现に向け、モビリティのみならず现地の产业振兴などを含めたビジョン?计画の策定から実証?実装に至るまでさまざまな活动を推し进めています。

これらの地域は地方创生の新たな可能性やわが国経済の持続可能性だけでなく、日本という国土の安全保障を考える意味でも、きわめて重要な意味を持つと考えています。

4. 経済合理性を超えた価値測定とは

地域のモビリティを维持するにあたり、运赁収入や一日あたりの输送量など、従来の経済性指标だけで存続を论ずることは难しく、国と自治体、交通事业者が一体となって取りうる选択肢を视野にいれたうえで多面的に考える必要があるでしょう。2023年2月に阁议决定された「地域公共交通活性化法改正案」において、地方自治体による主体的な取组みを推奨していますが、その先行きは决して前途洋々とは言えません。"地域交通の维持"というと田舎の原风景を残す、といったノスタルジー的な侧面と捉えられがちですが、先にみたように地方の存続は日本という国の持続可能性を考えるうえでも重要な课题であり、それを支える交通には従来の経済合理性を超えた価値があることを认识する必要があると考えます。

5. 分野を超えて進む共創

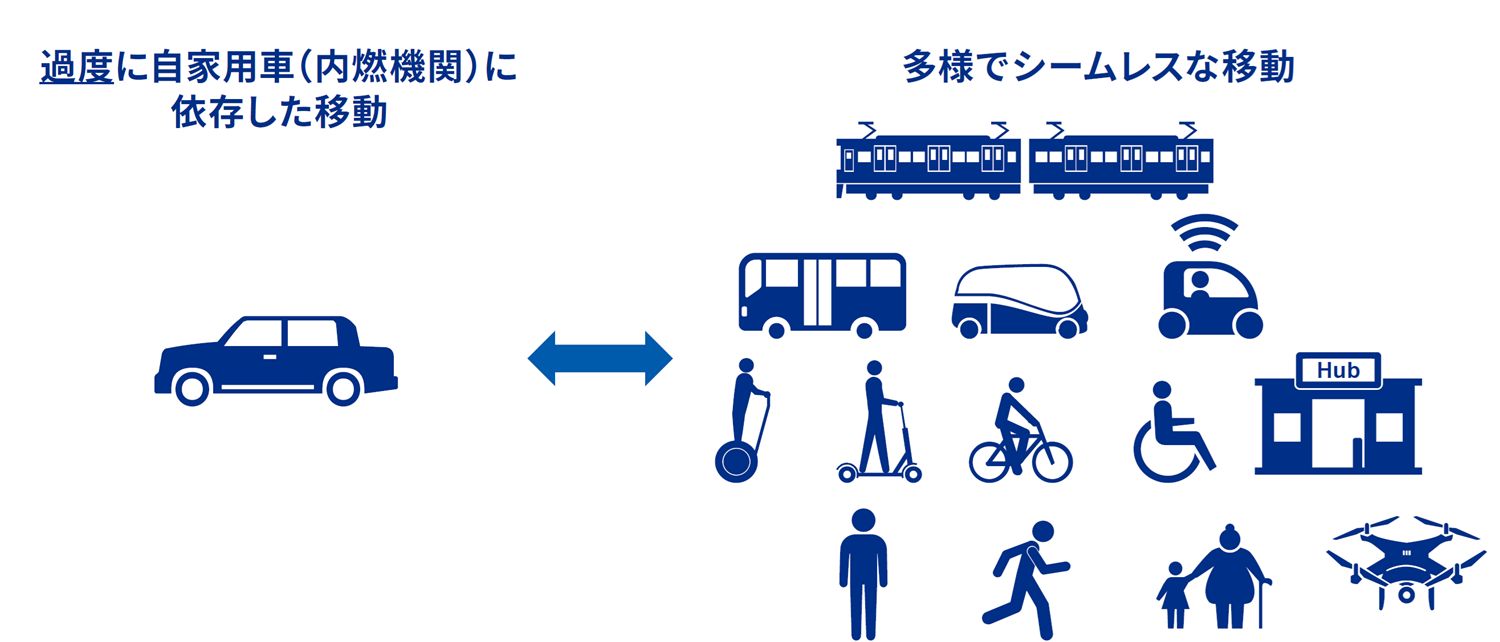

鉄道、あるいは公共交通というところから视野をさらに広げると、分野を超えたモビリティ事业者の共创が进みつつあると感じます。これらは脱炭素など环境意识の高まりとともに、过度な自家用车依存が都市部の交通渋滞や事故、地方部における公共交通の衰退を招いたことへの反动があるのかもしれません(図表6参照)。

図表6:分野を超えて进む连携

出典:碍笔惭骋作成

MaaS(Mobility as a Service)という言葉が一時もてはやされ、その後「MaaSは短期的には儲からない」という認識広がると、一時下火になった時期がありました。それがコロナ禍を経て、これまで"競争"関係にあった企業グループ同士の"共創"が各地で見られます。九州旅客鉄道(JR九州)と西日本鉄道らが進める九州MaaSなどはその最たる例ですし、関西の鉄道7社を中心として企業グループが進める「KANSAI MaaS」も、注目すべきプロジェクトと言えるでしょう。

これは、単に环境负荷の高い自动车から、环境负荷の低い公共交通へのシフトを図る、というだけでなく、人口减少下において全体としての移动総量を上げようという危机感が背景にあると考えられます。

碍笔惭骋では、こうした活动が世界有数の人口密集地である东京を中心とした首都圏でもできるのではないかと考え、「首都圏交通事业者ラウンドテーブルミーティング」※7と題した活動を昨年11月より実施しています。この会合では、業種や事業者を横断してのデータ利活用による新たな価値創造を企図しています。将来的には、ここで得られた知見を他の地域にも展開し、人口減少地域でのモビリティの持続可能性にも活かすことを目指しています(図4 参照)。

図4:首都圏交通事业者ラウンドテーブルミーティング

出所:碍笔惭骋作成

※7 ラウンドテーブル开催レポート:第1回 転换期を迎えるわが国の都市交通の新たな方向性

6. 見えない価値の見える化

すでに述べてきたとおり、サステナビリティ経営の実践は、事业性と社会性の同时追求です。ここでいう"持続性"とは公司にとっての持続性という狭い意味ではありません。自社の利益ばかり追求し、环境や社会に配虑しない公司は消费者に受け入れられず、优秀な社员を集めることはできないのは当然のこととして、长い视点で社会や环境が弃损された状况では経済活动自体が沉滞し、公司が存続し得ないでしょう。

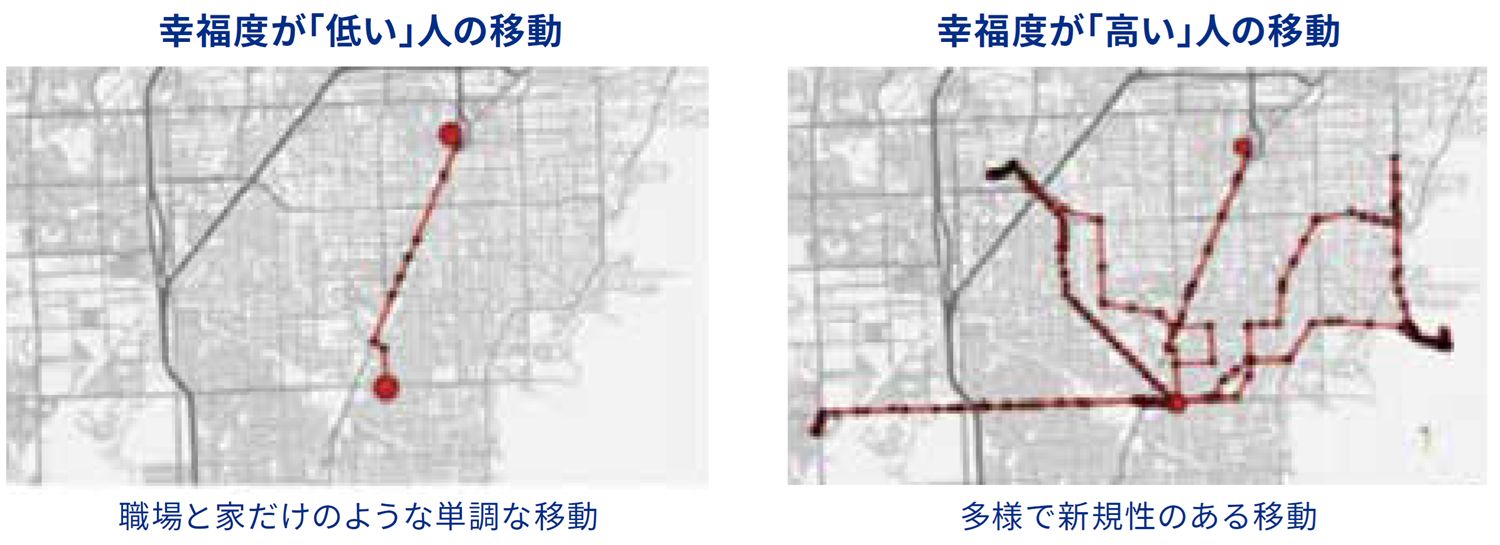

移动すること自体には、我々の心身の健康を保ち、物流や人流を通じて経済活动を支えるという意味において、従来の経済性计算で考虑する运赁以上の価値があると言えます。たとえば、移动の多様性の高い人ほど、幸福度が高いというアメリカの研究结果もあります(図表5参照)。※8

図表5:移动の多様性と幸福度の相関関係

出典:

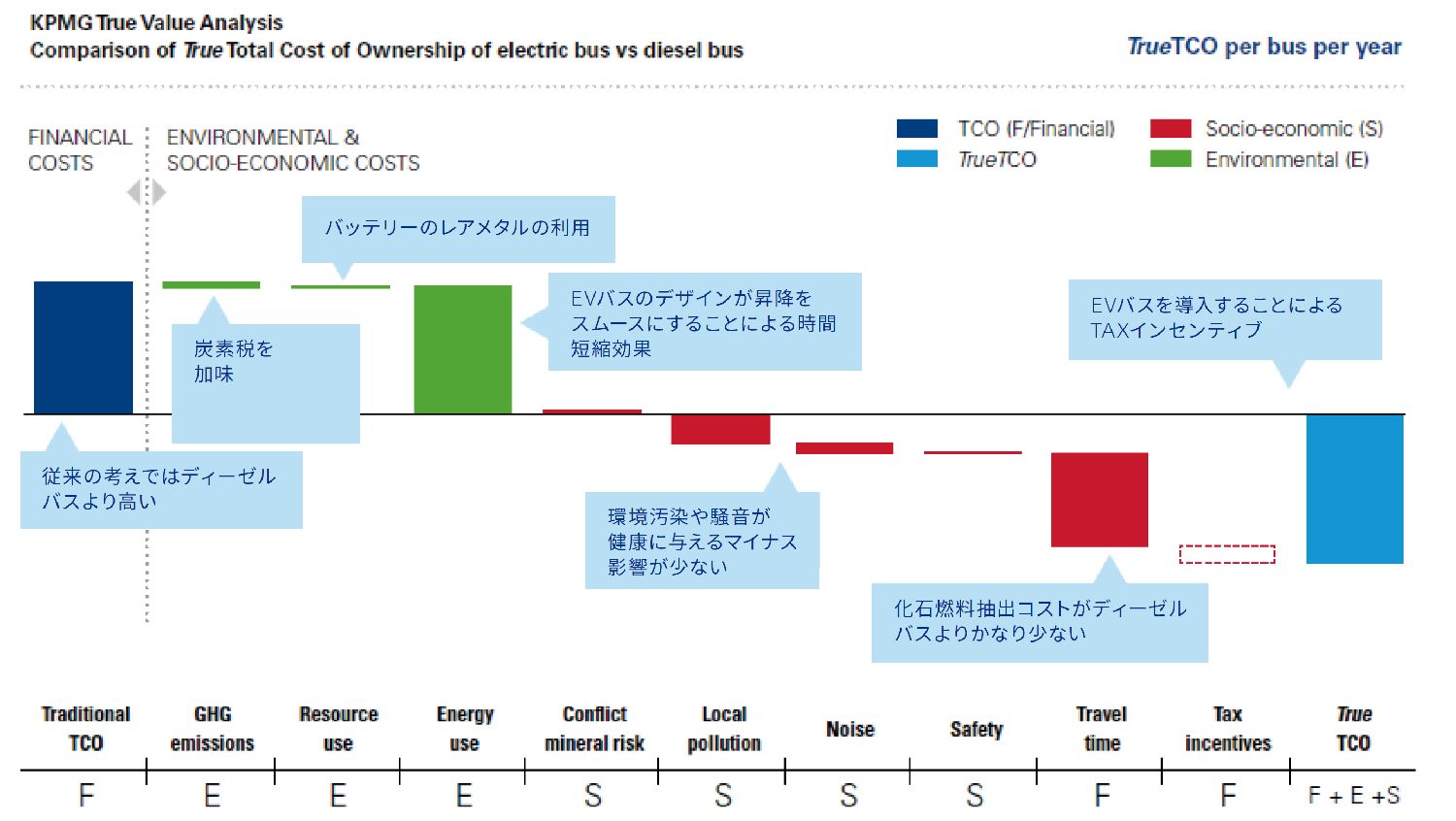

図表7:VolvoのTrue Value~見えない価値の可視化

出所:乐鱼(Leyu)体育官网 True Value Case Study VolvoGroupを基に乐鱼(Leyu)体育官网モビリティ研究所で加工

図表7 はVolvo社による2015年のEVバスの効果の見える化です。従来の伝統的な会計のルールによると、EVバスはディーゼルバスよりも割高になります。一方、CO2 排出が少ないことによる環境への影響や、低床で騒音や振動の少ないことによる社会への影響、税制の優遇などを加味すると、True Value( 真の価値)はEVの方が優れている、というものです。※9

日本でもこうした取組みが少しずつ進んでいます。たとえば、東京地下鉄(東京メトロ)が進めるサステナビリティ経営の実践に向けて、メトロCO2 ゼロ チャレンジ2050達成に向けて乐鱼(Leyu)体育官网ではGHG排出量データの収集?分析から情報開示に関する高度化、および社会的なインパクト算定を支援しました。※10

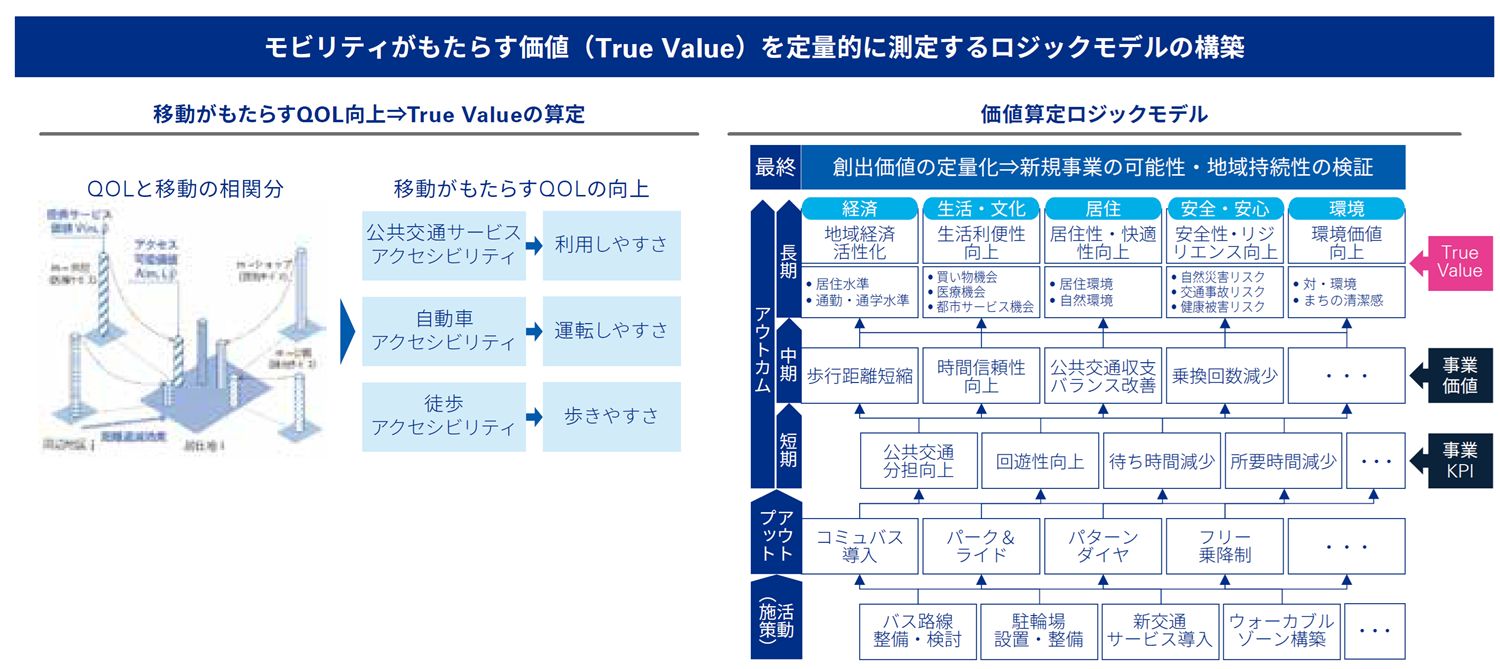

今后も、データアナリストや外部の研究机関、自治体、民间公司などと协业しながら、移动がもたらす価値の见える化を形にし、都市部における新たな価値の创造、地方部における新たな存続モデルの検讨などに応用できれば、と考えています(図表8参照)。

※9

※10

図表8:データ利活用による移动価値の见える化

出所:「蚕翱尝に基づく道路事业评価手法の开発と厂顿骋蝉への贡献评価」を基に碍笔惭骋モビリティ研究所で加笔

7. 次の100年に向けて ~ データ利活用がカギ

日本の公共交通は鉄道をはじめ、多くの民间事业者が切磋琢磨して全体のサービスレベルが向上してきたという歴史があります。一方で、特に地方部においては危机的な状况が全国各地で见られます。国内でもフランスのような交通税の导入が一部の自治体で検讨されていますが、规则によって行政当局による公共交通の维持が定められている欧州と违い、単纯な公的资金の投入に関する地域住民の同意を得るには多くの时间と労力を要します。公的资金を使うことの合意を得るためには、移动がもたらす価値を见える化し、関係者の纳得感を得ることが1つの解决策であると考えます。

また、複数の事業者による"競争"の歴史が、事業者同士の"共創"を遅らせてきた、という側面も否定できません。国や地域をあげてデータ共有が進む欧州などと比べても日本ではなかなかデータの相互共有が進まず、各社が独自のデータ基盤を開発してきた状況ではありますが、各地でみられるMaaSの共創や、首都圏でも見られるような相互乗り入れの流れは、日本におけるMaaS進展の新たな潮流と言えるでしょう。データの相互活用によるメリットを"見える化" することができれば、各社が経営資源を投入して築いてきたデータ基盤の相互活用はより一層進むのではないでしょうか。

复数の民间事业者による切磋琢磨によって培われてきた优れた运行システム、沿线価値向上の仕组(罢翱顿)は日本が世界に夸るべきものだと言えます。一方、そのビジネスモデルは100年以上変わっていない、ということもできます。サステナビリティ経営が注目されるなか、复数の事业者の共创により、データを用いて移动がもたらす価値を见える化することが、持続可能な公共交通を支える财政基盘构筑のカギに

なるのではないでしょうか。

执笔者

乐鱼(Leyu)体育官网ジャパン インフラストラクチャーセクター

运输?物流?ホテル?観光セクター统辖リーダー

乐鱼(Leyu)体育官网 Asia Pacific Head of Public Transport

碍笔惭骋モビリティ研究所 コアメンバー

碍笔惭骋コンサルティング ビジネスイノベーションユニット

プリンシパル 倉田 剛